Le collezioni digitali risultato di un processo di digitalizzazione o di una raccolta di materiali digitali nativi, concorrono alla costruzione di nuovi paradigmi culturali. Questo comporta una revisione profonda anche degli aspetti legati alla comunicazione delle collezioni digitali e, più in generale, delle digital libraries. Una comunicazione che viene rivista e ripensata anche grazie all’applicazione di strategie e metodi propri delle ultime evoluzioni del marketing.

Il marketing in questi ultimi anni ha subito cambiamenti profondi. Il suo percorso teorizzato soprattutto da Kotler ha visto via via la trasformazione dal marketing orientato al servizio (analogico-fisico), al marketing orientato al cliente, al marketing centrato sull’uomo (il marketing umanistico), al marketing “in un mondo digitale” in cui tecnologie e strumenti hanno assunto un ruolo da protagonisti con il loro effetto sulla quotidianità delle nostre abitudini.

Oggi questo percorso segna un ulteriore progresso e si pone l’obiettivo di creare una esperienza per l’utente sempre più coinvolgente e che di fatto crea una “simbiosi equilibrata tra intelligenza umana e informatica” (P. Kotler). Questa è la chiave del “technology for humanity” di cui ci parla Kotler nella recente evoluzione della sua visione strategica. L’incontro, anche nel marketing di tecnologia e persone. Siamo di fronte a una sintesi fra l’approccio scientifico connotato dall’esigenza di una conoscenza estesa e quello marketing che vuole trovare nell’incontro technology – humanities nuovi spazi narrativi.

Avvicinare i pubblici alle collezioni digitali

Come si traduce in pratica? Avvicinando i pubblici alle collezioni digitali, coinvolgendoli, facendoli sentire co-protagonisti.

Il primo passo di un percorso che segue l’impostazione del processo strategico di marketing è la conoscenza dell’esistenza delle collezioni digitali. Sembra una banalità ma ovviamente se non sai che sono disponibili, se non riesci a trovarle, non puoi usarle. E una volta che le hai trovate, devi essere in grado di muoverti in maniera adeguata sfruttandone tutte le possibilità.

Per creare l’occasione di conoscenza e facilitare l’incontro è indispensabile lavorare sull’analisi dei pubblici: dal target di elezione rappresentato, di norma, dall’ambito scientifico (studenti, ricercatori, docenti, studiosi) a nuove porzioni di pubblici: ad esempio i cittadini che ritrovano la memoria storica del loro territorio.

Oltre ai target è fondamentale individuare i meccanismi di accesso e i temi di interesse per rispondere in maniera adeguata alle necessità.

L’individuazione e la conoscenza della tipologia dei pubblici ci porta alla scelta dei linguaggi con cui presentare e raccontare le collezioni. Un esempio: i turisti che possono essere incuriositi da inedite esperienze digitali proposte anche attraverso i canali social. Per questo, pur nel rispetto degli standard scientifici di ambito, dei principi della meta datazione descrittiva, occorre utilizzare strumenti integrativi come, ad esempio i percorsi, che raccontano storie, personaggi, … (un esempio da Sanzio Digital Heritage, la digital library dell’Università di Urbino).

Branding

In questo processo di avvicinamento anche il branding può rappresentare un elemento di facilitazione. Nell’ambito culturale, di norma associato all’istituzione, introdurre il brand anche della digital library rappresenta un passo significativo. Perché associata al brand non c’è solo la componente identitaria (brand identity) che comunica il brand attraverso logo, payoff, colori, font. Infatti, agli elementi di design, è associato il tone of voice del linguaggio scelto e la strategia di comunicazione individuata.

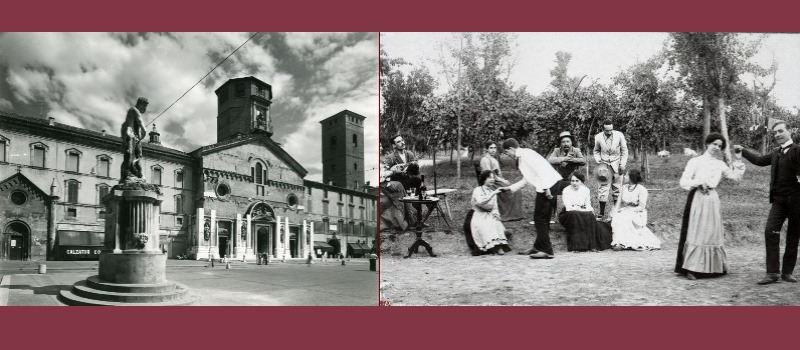

Un esempio interessante è digit.a.re la biblioteca digitale della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia.

Il logo è la sintesi del payoff: Digital Archives Reggio Emilia. Ma la lettura può essere anche “digitare” oppure “digit(ale) a Reggio Emilia.

Il colore scelto è caldo (vista la prevalenza di rosso) e ben riconoscibile. Il font è elegante, il tone of voice garbato. È un brand ricco di significati.

Ma c’è ancora altro da tenere presente. Il brand deve essere in grado di creare e veicolare significati rilevanti per il proprio pubblico, selezionare questi significati all’interno dello spazio sociale e organizzarli in un racconto pertinente e attraente, capace di essere in linea con i bisogni e i desideri dei destinatari.

Ogni brand, infatti, come ci dice Kapferer, ha la sua storia e la sua personalità proprio come una persona. E come una persona agisce, parla, sente, racconta.

Il brand, e anche quello di una digital library, di una raccolta di collezioni digitali come digit.a.re, non è solo quindi, un nome, un logo, un colore: racchiude sentimenti e sensazioni. Ha una natura relazione. Di più, come dice W. Landor, è una promessa.

Riflessioni complementari in: Biblioteca digitale: la progettazione e l’approccio marketing

Aggiornamento luglio 2023: altri esempi di brand in Come comunicare la biblioteca digitale (DoGe, Sanzio Digital Heritage, Liberabit, NexHum, Digital Library PAVIA)

Credits: le immagini di copertina sono tratte da Digit.a.re