“I contenuti sono fondamentali nella strategia di inbound marketing: le nostre user personas entrano nel sito della biblioteca per scoprire le novità, passano nella pagina Facebook per leggere le notizie e avere qualche proposta di lettura, riprendono la nostra email per verificare le modalità di partecipazione a un incontro, scaricano l’ebook gratuito della biblioteca dopo essersi iscritti e altro ancora.” (Come fare marketing digitale in biblioteca)

Tutta la nostra comunicazione (anche quella offline come locandine, manifesti,…) è fatta di contenuti: testi, video, grafica, … I testi sono fra i contenuti più usati e la scrittura usata per la loro stesura può fare la differenza.

Scrittura, dal dizionario Treccani : “Rappresentazione visiva, mediante segni grafici convenzionali, delle espressioni linguistiche”. La scrittura, quindi, come rappresentazione dell’espressione linguistica, cioè della parola “detta”. Il web o meglio, l’infosfera, dove noi viviamo la nostra vita digitale, più di ogni altro ambiente ha bisogno di una parola “scritta” molto vicina alla parola “detta”.

Per questo è fondamentale che chi visita gli ambienti digitali della biblioteca (o del museo), li trovi accoglienti anche (e soprattutto) per il linguaggio e il tono di voce adottati. Infatti, scegliere il contenuto è fondamentale ma ancor più importante è come proporlo.

Scrivere per il web

Scrivere per il web non è come scrivere un testo per la carta. Per questo occorre conoscere e seguire quelle regole che ci aiutano ad essere più comprensibili e, quindi, ci fanno comunicare meglio. Come scrive Valentina Falcinelli dobbiamo fare in modo che il testo che scriviamo sia “amichevole” perché così “riesce ad arrivare dritto al cuore delle persone. Si fa leggere, come un bravo oratore si fa ascoltare. Non si chiude, tronfio e duro, ma si tende elastico e morbido come se le sue parole fossero piccole braccia; si apre come se le interlinee fossero bianchi denti di un sorriso sincero”.

Soprattutto nei siti “istituzionali” di comuni, regioni, della Pubblica Amministrazione Centrale, il linguaggio utilizzato spesso è … terribile. Il termine è forte ma descrive situazioni ancora abbastanza diffuse. Ci troviamo di fronte a veri e propri muri di parole, a frasi incomprensibili, a un linguaggio criptico, burocratico. Un esempio del 2020 dal sito di INPS commentato da Luisa Carrada.

L’istituzionalese

Quello che viene chiamato istituzionalese, che è parente prossimo dell’aziendalese, a volte lo troviamo anche in biblioteca. Purtroppo. E’ un peccato perché l’istituzionalese non si legge, non suscita interesse, curiosità. Il risultato è che i pubblici (cittadini, anche gli/le utent* abituali), dopo due righe (e anche meno) abbandonano …

Una “buona scrittura” a volte è ancora considerata una perdita di tempo: non riesco a dedicare il giusto tempo alla stesura dei testi, quindi lascio le cose come stanno e come ho sempre fatto. Faccio prima. E’ vero che spesso questo è il caso in cui si è di fronte a strutture fortemente sottodimensionate che a una sola persona richiedono un impegno imponente, in ambiti diversi e nello stesso momento. A volte, però, è anche una forma mentis.

Frasi fatte e altro … forse è il caso di cambiare?

Ad esempio, l’abitudine di usare frasi fatte non è solo delle aziende (il leader di mercato, il cliente al centro, servizi a 360°, …) ma anche delle istituzioni, degli enti. Testi lunghissimi, affermazioni ridondate, toni freddi hanno come effetto quello di allontanare gli interlocutori che hanno necessità di quelle informazioni. La conseguenza: non hanno alcune possibilità di cattura l’attenzione di nuovi pubblici.

E’ una conversazione che non decolla, anzi … rischia di non iniziare neppure. Perché, quindi, non cambiare? Il colloquio con i cittadini, con i propri utenti, è la ricchezza di una istituzione. E la capacità di creare il giusto modo di conversare, scegliere un tono di voce che faciliti l’incontro può veramente fare la differenza.

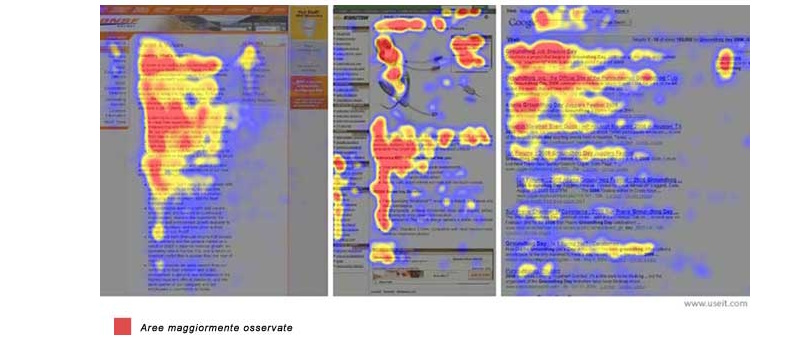

Il risultato è che dopo poche righe si abbandona la lettura con sensazioni fra lo sconfortato e l’irritato. La lettura sul pc ma, soprattutto, sugli smartphone e sui tablet è una lettura veloce, che segue lo schema del “pattern ad F”. Il layout detto anche F-Pattern è il risultato di uno studio condotto nel 2006 da Jacob Nielsen che ha dimostrato come gli utenti, quando sono costretti a leggere online, mantengano un comportamento di lettura specifico. Non leggono “subito” il testo, lo “scannerizzano”.

Quindi, contenuti di qualità, scelti in base del tipo di utenza a cui ci rivolgiamo, ma caratterizzati dall’uso di un linguaggio chiaro e fluido. Un linguaggio naturale.

Qualche indicazione

Ci sono molti casi di biblioteche che hanno portato cambiamenti nella stesura loro testi in rete che hanno avuto un riscontro positivo in termini di aumento della popolarità nei social e di miglioramento di numero di visite nel loro sito/portale. Le regole da seguire non sono molte ma si rivelano molto efficaci se seguite con attenzione. Qualche indicazione …

Usare frasi brevi di 15 – 20 parole, dimenticarsi delle subordinate (tranne rare eccezioni). Cercare di eliminare le parole inutili (ad esempio: a partire dal 1° marzo … basta scrivere dal 1° marzo). Diminuire l’uso dei sostantivi dando maggiore spazio ai verbi. Invece di scrivere “effettuare la cancellazione” non trovate che è molto più gradevole (e immediato) usare “cancellare” ? Di fatto è opportuno semplificare la sintassi. Consigliato, inoltre, ridurre in modo significativo l’uso degli avverbi e sfruttare meglio gli aggettivi (tre sono il “numero perfetto”).

Tono di voce della scrittura

Cercare di usare il tono di voce più adatto. Annamaria Testa ce lo spiega così:

Dunque, il suono della parola scritta è fatto sì della risonanza di ogni singola parola, ma anche di qualcos’altro. Anzi, di tutto quant’altro può aiutare il lettore a immaginare, intuire, ricostruire, a partire da quello che potremmo chiamare il “suono mentale” della parola, anche tutte le sfumature sonore (il tono di voce o il “gesto”, per dirla con Bateson) che quella parola scritta avrebbe avuto, nelle intenzioni dell’autore, se fosse stata una parola parlata.

Tutto qui? assolutamente (avverbio) no … Dobbiamo imparare ad essere asciutti, eliminare le ridondanze (sono inutili), fare attenzione alla forma. E poi? Ecco altri spunti da leggere.