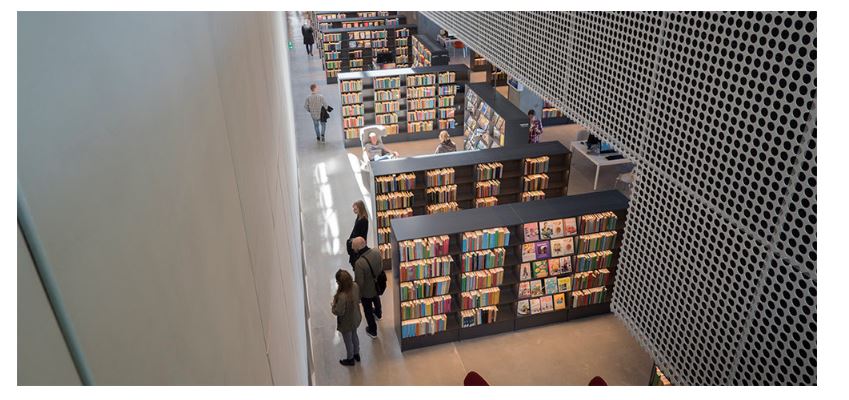

Il tema degli spazi fisici della biblioteca e della loro organizzazione è stato oggetto nel 2012 di un interessante lavoro di Henrik Jochumsen, Dorte Skot-Hansen e Casper Hvenegaard Rasmussen dell’Università di Copenaghen: I quattro spazi, un nuovo modello di biblioteche pubbliche. In quel periodo le biblioteche pubbliche danesi si riorganizzavano con l’obiettivo di aggiornarne il ruolo nella società della conoscenza e individuare “nuovi concetti per gli spazi fisici”.

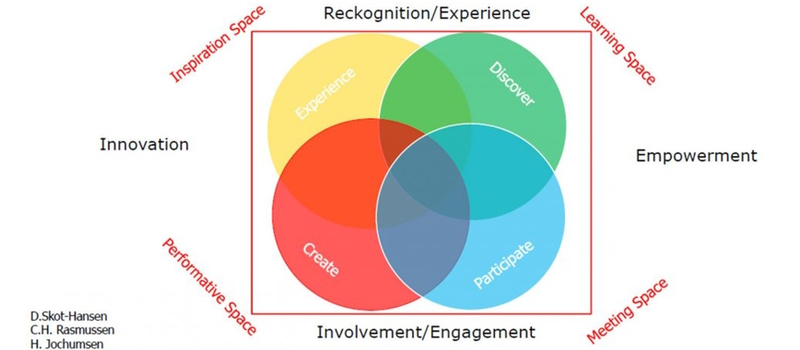

Utilizzato nella programmazione di diverse strutture (come DOKK1, la biblioteca pubblica di Aarhus), il modello dei 4 spazi è alla base del Model programme for public libraries che lo sviluppa e lo illustra attraverso schede pratiche e casi di studio. Il punto di partenza del modello sono le “quattro funzioni delle biblioteche contemporanee”:

- responsabilizzazione (empowerment) dei cittadini/utenti attraverso la loro crescita culturale

- innovazione (innovation): la biblioteca come facilitatore per la creazione di idee nuove e nuova conoscenza.

- partecipazione (involvement/engagement): che vede un ruolo attivo dei pubblici/utenti. È l’idea della biblioteca anche come centro di aggregazione e incontro.

- esperienza (reckognition/experience): intesa come capacità di offrire emozioni e sensazioni, oltre che servizi.

I 4 spazi

I 4 spazi si delineano a partire da queste funzioni e si articolano, rispettivamente in spazio di:

- ispirazione,

- apprendimento,

- incontro

- performativo.

A ciascuno si lega una attività specifica:

- allo spazio di apprendimento, la scoperta

- a quello d’incontro, la partecipazione

- lo spazio di ispirazione ha associata l’esperienza

- nello spazio performativo troviamo la creatività.

Lo spazio di apprendimento rappresenta la mission “storica” della biblioteca, lo spazio performativo è l’area operativa in cui si collocano iniziative come, ad esempio, i fablab e i makerslab (questa, ad esempio, è l’esperienza del CSBNO)

Gli spazi di ispirazione comunicano emozioni, sono dedicati all’azione culturale (sale espositive, auditorium, palcoscenici, …). E poi c’è lo spazio d’incontro che facilita scambi e interazione fra le persone, presenza propedeutica alla definizione di terzo luogo.

Il 5 spazio: lo spazio digitale

A dieci anni dall’uscita del modellodei 4 spazi si rende necessario aggiungere un quinto spazio, quello digitale. In effetti nel Model program for public library (pubblicato fra il 2012 e il 2015), c’è anche una sezione dedicata agli spazi digitali in biblioteca che però vengono descritti come infrastrutture di servizio (postazioni, connessione alla rete, …) e come canali o piattaforme: siti web e cataloghi online. Non sono citati i social. È evidente che è una visione superata. Il digitale diventa spazio come esito della trasformazione digitale: un insieme di modificazioni tecniche, culturali e organizzative che riguardano persone, processi e tecnologie. E proprio l’azione combinata di questi elementi permette di erogare nuovi servizi e creare nuove modalità di interazione tra persone, luoghi, oggetti.

Quando si entra nella pagina Facebook o nel profilo Instagram della biblioteca, si entra in biblioteca così come accade quando si accede alle strutture fisiche. Non solo, nello spazio digitale della biblioteca abbiamo la possibilità di svolgere le quattro “attività” associate agli spazi fisici: scoperta, partecipazione, esperienza, creatività.

Da spazi a luoghi

Ma il processo trasformativo non si ferma a questo risultato e crea le condizioni di un incontro fra gli spazi fisici e digitale, in una nuova dimensione phygital (fisica e digitale) in cui il confine fra digitale e fisico si “sfuma” al punto da non riuscire più a percepire una separazione tra i due.

Quello che rappresenta un ulteriore passaggio è la possibilità phygital di integrare livelli esperienziali e (in)formativi aggiuntivi rispetto a quelli fin qui realizzati. Proprio perché il digitale non è solo una tecnica ma un modo nuovo di segnare la vita sociale e i rapporti fra le persone. E questo è il motivo per cui il passaggio, la trasformazione dallo stato di spazio a quello di luogo, prende forma. I quattro spazi fisici e lo spazio digitale diventano luoghi. Si evolvono da “entità geografica” a “entità socioculturale”. Una distinzione che ne richiama, come ricordano Stefano Zamagni e Paolo Venturi, un’altra di più antica memoria: quella tra urbs e civitas. Urbs da cui la parola italiana “urbe”, è la “città delle pietre”; la civitas era per gli antichi romani la “città delle anime”(*)

Luoghi di interesse e curiosità, di apprendimento e di scambio, di interrelazione. Terzi luoghi nell’accezione di Ray Oldenburg, “àncore della vita comunitaria”, volte a facilitare e a promuovere una più ampia integrazione e una crescente capacità creativa”.(**)

- (*) Stefano Zamagni e Paolo Venturi, Short paper: Da Spazi a Luoghi: https://www.aiccon.it/short-paper-spazi-luoghi/

- (**) Michele Santoro, I nuovi spazi della conoscenza, BibliotecheOggi, maggio 2011